「はじめまして、〇〇です」

ただそれだけの自己紹介が、どうしてもうまく言えなかった。

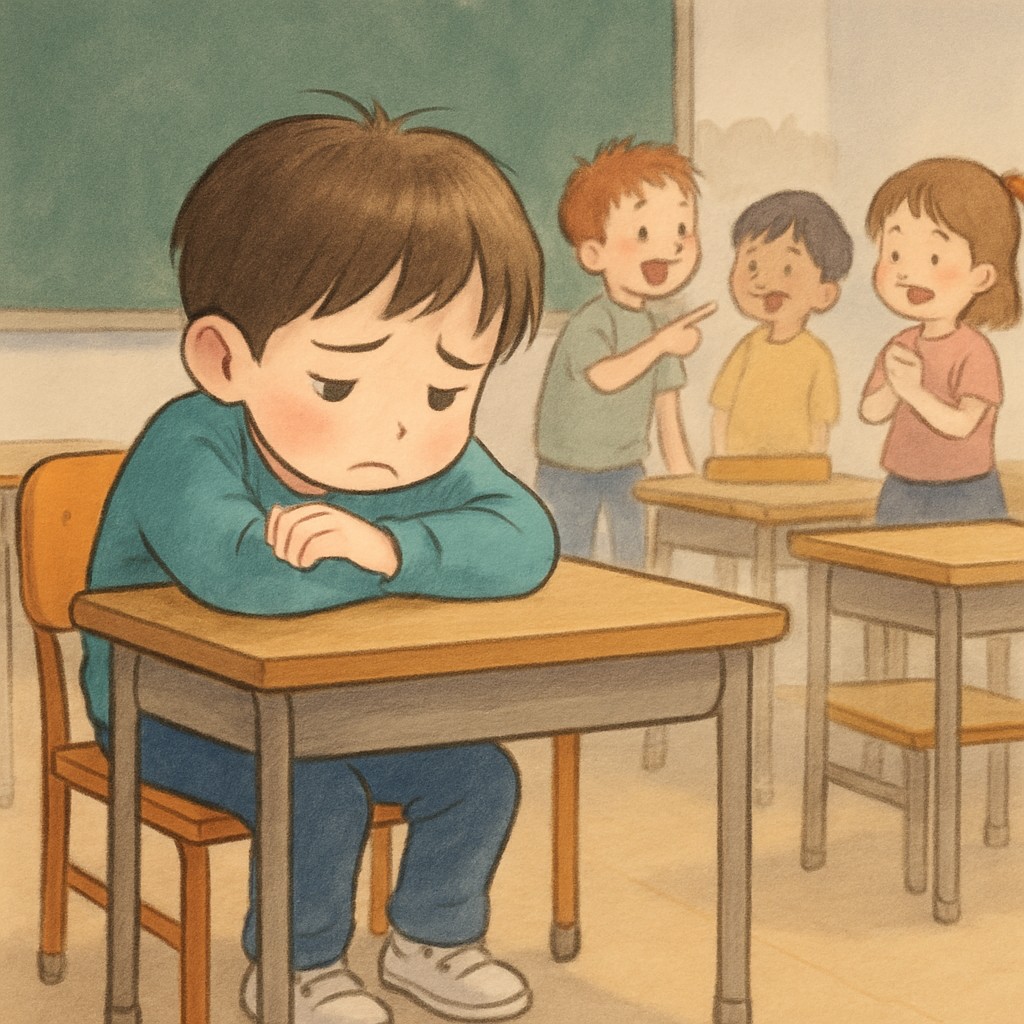

僕が初めて吃音という壁にぶつかったのは、小学校1年生の教室でした。

保育園では気づかなかった「違い」

保育園時代は、正直、自分が吃音だなんて思ってもいませんでした。

ちょっと言葉が詰まることはあったけど、それを気にする子も先生もいなかったんです。

でも、小学校に上がった最初の日。

「名前を言ってください」と言われて声を出した瞬間――

うまく話せない僕の言葉を、クラスの誰かが真似した。

笑われたのか、いじられたのかは分からない。でも、子どもなりに「何かが違う」と強烈に感じた。

小1で、椅子を振り上げた

僕は体も小さくて、言い返すことなんてできなかった。

ただ、悔しくて、怖くて――気づいたら自分の椅子を振り上げて相手を威嚇していた。

もちろん誰にも当ててはいない。けれど、それが小1の僕にできる、精一杯の「やめてくれ」の意思表示だった。

あのときのことを思い出すと、今でも少し恥ずかしい。

けれど、こうしてブログに書けるくらいには、時間が経ったんだと思う。

「気づかい」も、ときにはつらい

「話しかけなくてもいいよ」「代わりに言ってあげるね」

善意のつもりなのは分かるけれど、そう言われるたびに「自分は話せないんだ」と突きつけられるようで、正直つらかった。

まだ吃音のことも、自分のことも、よく分からなかったからこそ、どう向き合えばいいのか分からなかった。

そして、周りの子たちも「どう接すればいいか分からない」からこそ、いじりや真似という形で反応してしまう。

――小学校の低学年って、そういう“違い”に対してとても敏感な時期なんですよね。

「もうひとつの居場所」が僕を救った

そんな僕を助けてくれたのが、親が連れて行ってくれた「ことばの教室」でした。

隣の小学校にあって、吃音や発音、聞こえに悩む子たちが通っていました。

そこでは、「話し方」ではなく「話す気持ち」を大事にしてくれました。

何より、同じように悩んでいる子や、理解してくれる先生がいたことが、本当に大きかった。

学校の中では孤立感を感じても、学校の外に安心できる場所がある――

それだけで、小学校生活はずいぶん変わると思います。

【まとめ】小学校がすべてじゃない。居場所は、探せば見つかる

吃音に限らず、子どもは自分の「ちがい」に戸惑い、周りもどう接していいか分からず、誤解やいじりが起きやすい時期です。

もし、今、つらいと感じている子や親御さんがいたら伝えたい。

学校の中だけがすべてじゃない。

理解者は、必ずどこかにいます。

僕のように「ことばの教室」のような専門的な場に行ってみるのも一つの手です。

自分自身も吃音について知っていくうちに、気持ちの整理がついていくかもしれません。

あのとき椅子を振り上げた僕も、今はこうして語れるようになりました。

そして、これを読んでくれているあなたのことも、心から応援しています。

この話から20年以上が経過し、吃音を取り巻く環境に変化が出てきています。

10年ほど前に、吃音は「いじめ防止対策推進法」や「障害者差別解消法」の対象となりました。

学校に相談してみることで、建設的な対話や適切な配慮が受けられる可能性も高まっています。

吃音のある子どもたちが、学校生活を少しでも安心して過ごせるようになることを、心から願っています。

コメント